近日,吉林大学刘冰冰教授团队在国产大腔体压机超高压关键核心技术取得重要进展,相关成果于2025年4月29日以“Ultrahigh-pressure generation above 50 GPa in a Kawai-type large-volume press”为题发表在Matter and Radiation at Extremes。

大腔体压机是产生高压高温极端条件、实现高压材料宏量工业化制备、提升材料极限性能的实验装置,对超硬材料的科技创新和产业变革发挥着不可替代的重要作用,同时对于推动材料、物理、地学、化学等多学科领域的前沿创新至关重要,是国家重大科技基础设施“综合极端条件实验装置”的核心组成部分。如何研发通用大腔体超高压实验核心技术是极端条件物质科学和前沿材料创新的关键,涉及材料、机械、物理、工程等多学科知识,是领域内长期攻坚的难题。

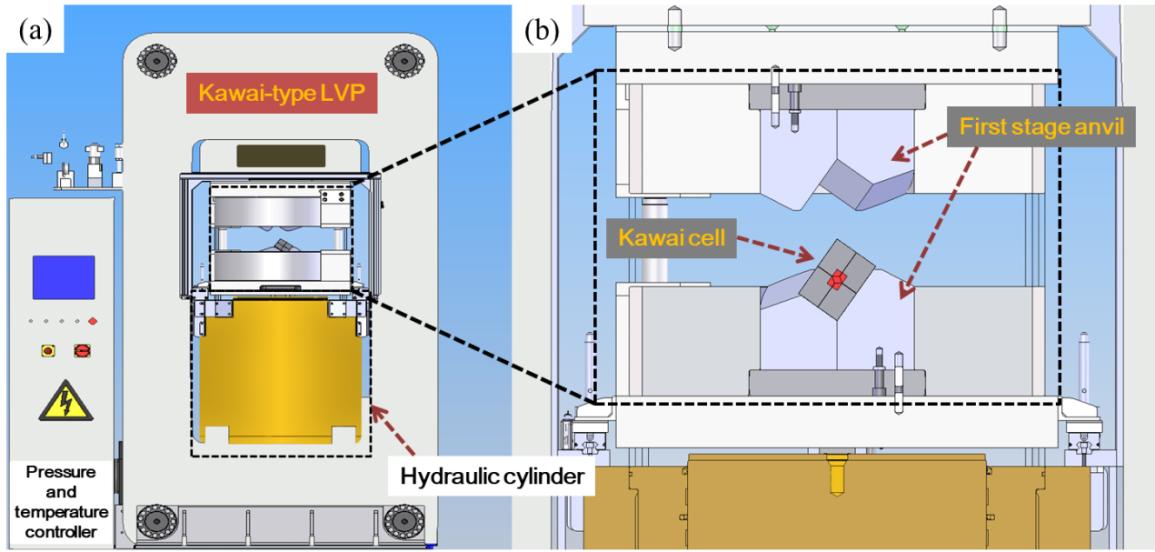

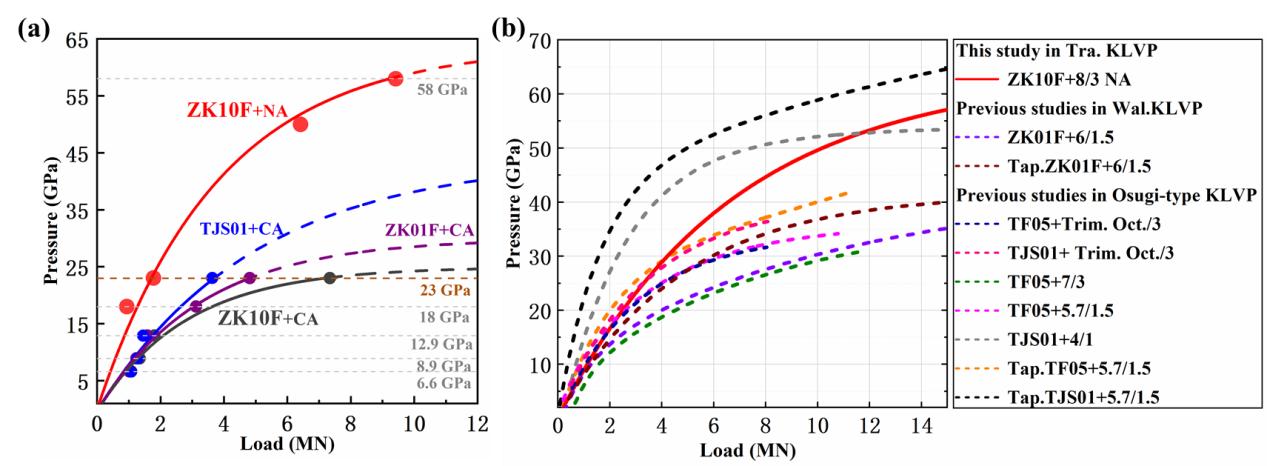

基于此,吉林大学研究团队联合精工锐意科技(河南)有限公司、湖北洛克泰克仪器股份有限公司和河源正信硬质合金公司,依托国家重大科技基础设施:“综合极端条件实验装置—高温高压大体积材料研究系统”,研建国产6-8型通用大腔体压机(图1),开发高效率、稳定和通用化国产碳化钨压砧超高压高温组装体,毫米级腔体室温达到约60万大气压、高温1900K突破50万大气压的极端条件(图2),相同温压条件下国产碳化钨压砧服役次数和稳定性超过国外碳化钨压砧,同种腔体的高压产生技术水平超过目前国际已报道的实验记录,实现了国产通用大腔体压机和国产碳化钨压砧在超高压高温的关键核心技术突破,是推动科学研究“向极端条件迈进”的重要体现。

图1. 国产6-8型1500吨大腔体压机示意图

研究团队一直长期致力于国产大腔体超高压实验核心技术的攻关,针对大腔体压机腔体体积与压强极限的矛盾关系这一难题,开发了适用于6-8型大腔体压机的新型国产碳化钨压砧以及超高压组装体,在高温下先后突破36、40万大气压的超高压极端条件(Engineering,2025, 45, 155;Matter Radiat. Extremes 2024, 9, 047401; Chin. Phys. B 2024 , 33, 098104; Chin. Phys. Lett. 2020, 37, 080701),将商用大腔体压机的压强产生极限提高近50%,为极端前沿材料的高压创制提供了核心技术支撑(Nat. Mater. 2025, 24, 513; Natl. Sci. Rev. 2025, nwaf133; Earth Planet Sc Lett. 2025, 660,119360; Adv. Mater. 2025, 2500037; Phys. Rev. Lett. 2024, 133, 214101; Nature 2021, 599, 599)。

图2. (a)在国产通用大腔体压机上,国产碳化钨压砧及毫米级新型腔体(ZK10F+NA)与国际极硬(TJS01+CA)及国内通用碳化钨压砧传统组装(ZK01F/ZK10+CAF)的产压效率和极限对比,(b)与国际上极硬碳化钨压砧及亚毫米腔体在高精度加载的立方型大腔体压机的产压极限和效率对比

本项工作是国家重大科技基础设施“综合极端条件实验装置—高温高压大体积材料研究系统”继大腔体快速增压技术攻关后,又一极端高压实验关键技术的重要突破。本次在大科学设施研建的国产通用6-8型大腔体压机,可以实现油压的高精度稳定加载,整体水平与国际通用6-8型大腔体压机相媲美。研究团队基于大质量支撑原理和硬度梯度化材料设计,进一步开发通用化大腔体超高压高温组装体,普通国产碳化钨压砧可以将毫米级腔体的压强极限提升了近2倍以上(图2),高温下突破50万大气压,达到了国际上极硬碳化钨压砧及亚毫米腔体在高精度加载的立方型大腔体压机上产生的压强极限(图2),同种腔体的产压极限超过目前国际碳化钨压砧组装体的产压记录。

图3. 国家重大科技基础设施“综合极端条件实验装置—高温高压大体积材料研究系统”

“综合极端条件实验装置—高温高压大体积材料研究系统”是国际规模最大、指标先进的高温高压极端条件物质科学交叉研究平台(图3),于2025年2月26日通过国家验收,设施由固体环境高温高压、液体环境高温高压、非平衡高压极端条件三大子系统和高压用户辅助实验室组成,在大腔体快速增压体和大腔体碳化钨超高压高温材料制备的技术水平达到国际领先,为物理、化学、材料、地球、行星等前沿交叉领域和“科学研究向极端条件迈进,不断突破人类认知边界”提供了源头创新的装置和技术支撑。

吉林大学物理学院高压与超硬材料全国重点实验室赵鑫宇博士生是论文的第一作者,吉林大学综合极端条件高压科学中心、高压与超硬材料全国重点实验室的刘冰冰教授、胡阔助理研究员和刘兆东教授为该文的共同通讯作者,合作者包括吉林大学综合极端条件高压科学中心、高压与超硬材料全国重点实验室的唐虎教授、刘然正高级工程师、姚笛工程师、张笑鸣工程师、潘越博士生、何金泽硕士生、任峰林硕士生。该工作由国家重点研发计划(2023YFA1406200)、国家自然科学基金(42272041、52302043)等项目支持。

文章信息链接:https://doi.org/10.1063/5.0249620